历时5年摸清“家底”,宁夏有17968株古树名木!最老的树,超过500岁!

一棵古树,见证一段历史;一株名木,讲述一个故事。古树名木,是宝贵的自然与文化资源,它见证了岁月变迁,也承载着乡愁记忆。历史悠久的宁夏山川孕育了丰富的古树名木资源,随着岁月流逝,它们愈发显得珍贵。

习近平总书记在四川省广元市剑阁县翠云廊考察时强调,要把古树名木保护好,把中华优秀传统文化传承好。近年来,宁夏对林木种质资源进行普查,摸清了古树名木的“家底”,并且实施了抢救复壮试点行动,既是践行“绿水青山就是金山银山”的生动实践,也是赓续绿色文脉、留住乡情乡愁的重要举措。

相传康熙帝采过“茶叶”的“千岁”旱榆、海原大地震遗留的“震柳”,红军长征时拴过马的胡桃树、1963年董必武栽植的圆柏,500多年的黑弹树、寿命最长的“灵武长枣王”……一棵棵历尽沧桑的古树名木,默默地见证着历史。

灵武市灵武长枣古树群、同心县同心圆枣古树群,红寺堡区酸枣古树群、固原市原州区宁夏枸杞古树群、中卫市沙坡头区香水梨古树群,彭阳县侧柏古树群、隆德县旱柳古树群、西吉县华山松古树群……如今依然“健在”的古树群,弥足珍贵。

这些宁夏大地上的古树名木和古树群,既记录、承载着大自然的历史变迁和人类发展的历史文化,又充盈、丰富着宁夏的自然遗传基因和文化底蕴。

根据相关规定,一般树龄在百年以上的大树即为古树;树种稀有、名贵或具有历史价值、纪念意义的树木,称为名木。古树还分为3个级别:树龄500年以上的为一级古树,树龄在300—499年的为二级古树,树龄在100—299年的为三级古树,名木则不分级别。

为摸清宁夏古树名木的“家底”,2018年至2022年,历时5年,宁夏林业和草原局对全区林木种质资源进行普查,结果显示:宁夏现有古树名木17968株,其中古树17954株(单株古树377株,古树群101处17577株),名木14株。古树名木包含的树(品)种主要有旱柳、榆树、胡桃、桑、槐、青杨、杏、圆柏、侧柏、枣、华山松、辽东栎、楸树等,分属18科26属51种。

2021年,宁夏被列为全国第四批3个古树名木抢救复壮试点省(区)之一,制定“一树一策”古树抢救复壮保护方案。

宁夏国有林场和林木种苗工作总站还组织编著《宁夏古树名木图鉴》,收录普查到的所有古树名木名录。这部生态学科普读物,是宁夏古树名木资源的“数据库”,为今后实施古树名木保护工程提供了数据支撑和重要参考。

8月8日,沿着灵武市东塔镇秦渠公园一路走去,秦渠两侧飘逸的柳树、笔直的杨树,与成片的果林构成一幅优美的画卷。一棵需要两人才能环抱的大树突然“闯”进视野,“这就是灵武长枣王。”宁夏东塔生态农业科技发展有限公司主要负责人武金华说,这棵树也是我区10株古树名木保护抢救复壮对象之一。

灵武长枣王,树龄达280岁,株高19.2米,冠幅11米。这棵长势茂盛的长枣树从不足2米处开始分叉,4个分支犹如“兄弟姐妹”般相互依偎。正值8月,这位“高龄老人”挂满了果实,静待两个月之后的丰收。

“灵武长枣王”依然繁盛

武金华从小在果园村长大,14岁开始就跟着父亲卖枣,“果园村,先有果树,才有村庄。村里人,都享受到这些枣树和其他经果林带来的好处。”武金华感恩这片生他养他的土地。

上世纪90年代,灵武的长枣主要销往周边的吴忠市,“一斤枣子一两块钱,一家要是有二三十棵枣树,一年的收入就能达到7000多元,比有工作的人收入还高。”武金华自豪地说,后来,随着营销渠道的拓宽,灵武长枣卖到了银川市。如今,灵武长枣通过线上线下已经卖到了全国各地。在他看来,“灵武长枣王”就是当地经济发展的见证者。

灵武市林业果树技术推广服务中心主任王贵云也是地地道道的果园村人。在他的印象中,这棵“灵武长枣王”有着传奇经历。王贵云说,小时候就听老一辈人讲,民国时期,这棵枣树的树冠在3到5米处冻死枯萎,后来竟奇迹般复活,并且长势旺盛,结出的长枣酸甜脆,不同于周边其他枣树。随着城市的变迁,这棵枣树无人管理,逐渐失去了往日的光彩,衰老、羸弱、挂果少,几乎无人问津。直到2013年这棵树被管护之后,开始恢复生机。自治区良种繁育项目实施后,相关部门又加强了对“灵武长枣王”的保护。

“果园村有着得天独厚的自然条件,果园成片、地处城郊,是很好的休闲之地。”王贵云说。“结合目前发展的休闲文旅项目,再加上百年枣树有‘百年好合’‘早生贵子’的美好寓意,我们有意打造婚纱摄影基地及休闲度假之地。”武金华畅想着美好的未来。

8月7日,灵武市东塔镇果园村古树群园内响起叮叮咚咚的声音,这是工作人员在为百年以上的长枣树、园枣树进行原地保护单株挂牌,是自治区林业和草原局实施的良种繁育项目,此次初选了果园村500株枣树。

灵武长枣远近闻名,百年以上的枣树就有1.8万株左右。根据灵武市特色产业发展及城市规划需要,2009年,灵武市林业局结合灵武市枣博园建设项目,对枣博园境内的16000株枣树、梨树进行管理。灵武枣博园项目建设完成后,实现了当地城在园中、林在城中的城市规划。走进枣博园,一步一景,郁郁葱葱,百年古树在这里形成了一个天然大氧吧。

2020年,自治区和灵武市相关部门开始对果园村的古树群摸底调查。今年8月7日,500株灵武长枣树、圆枣树终于有了自己的“名牌”。灵武市林业果树技术推广服务中心主任王贵云说:“除对古树挂牌保护外,还将对周围一些杂树、无人经管的苗圃进行清理,使古树能够沐浴充足的阳光,再加以施肥、灌溉,使其更好地生长,随后,还将对灵武市近800株古树进行挂牌保护。”

中卫市海原县红羊乡有座元龙山,大山深处的斜坡上生长着一棵千年“古茶树”,至今已有1101岁。这棵古树高7.5米,地径110.2厘米,冠幅7.3米。虽历经千年沧桑,部分根系裸露在外,主干上也生出了好几个圆洞,但却不影响它枝繁叶茂。

住在元龙山脚下86岁老人谢廷福,从记事起就一直陪在这棵千年古树身旁。他回忆说:“听我父亲讲,在我高祖父小时候,元龙山上长了上千棵‘茶树’,唯独这棵最粗壮,树冠最大。”

海原县为什么会有茶树,当年是谁种下了这棵树,它又是如何流芳千年的?在古树旁,立有一块石碑,上书《元龙茶名志》记载:隋唐之年,仙鹤御籽,犹如一丹,茁出石缝,苍翠遍山,清热消暑。繁衍千载,古今流传,泽惠民间。其实,这棵千年古树并不是茶树,而是旱榆。据《宁夏古树名木图鉴》记载,据传清康熙帝巡游宁夏路过元龙山时,随从奉水,味咸。康熙帝问为什么不放茶,答茶已用完。康熙帝让随从随手从一棵旱榆树上摘了几片树叶泡水喝,没想到与茶叶味道完全一样。从此,当地人便把元龙山上的旱榆称为“茶树”,每年农历六月初六,周边群众会上山采摘榆树叶,经熬制晾晒,藏于干燥处。水烧开后放几片,凉后水呈鲜红色,清凉解渴。

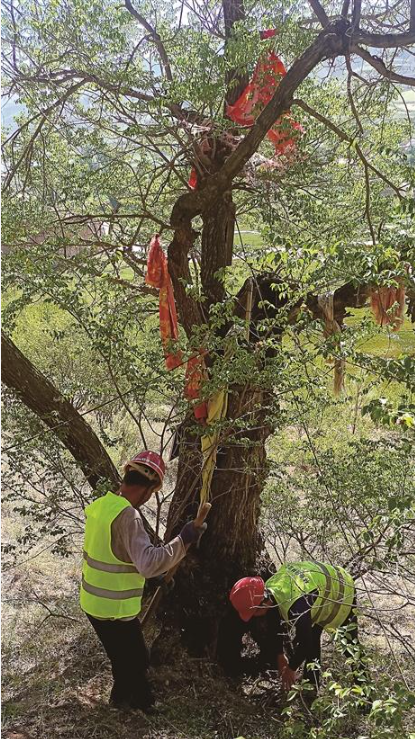

海原县林业和草原局种苗圃股长杨占虎介绍,旱榆(灰榆)是海原传统树种,生长在山坡上,四周石块丛生,环境较差。2022年,当地相关部门对这棵千年古树开展抢救性保护和复壮工作,让它焕发了生机。今年6月,宁夏林业专家现场调研并制定了保护方案,对树干清腐防腐,主干加固施肥,维修树洞。还安装了太阳能摄像头,远程监测它的“健康状况”。

走进西塔博物馆院内,一眼就能看到这棵高大的银白杨。它树高18米,胸径1.85米,冠幅20米,长势旺盛。宁夏文物考古研究所承天寺塔管理中心管理员张润英介绍,这棵古树以前归宁夏博物馆管理,从2008年起由承天寺塔管理中心接管。银白杨长势旺盛,分枝太粗太长,遇风摇摆容易折断。2009年,在园林专家现场指导下,用钢管做了一个细支架将银白杨的北方侧枝撑起,2018年又在旁边支起了一个粗一点的支架。“这棵树不需要过分关爱,以保护为主。春天时除除虫,输点营养液就可以了。因树太大,为了保护环境不被污染,我们会将少许药液喷洒在空中为其除虫”。张润英说。

张润英回忆,2012年夏天,这棵银白杨被雷劈中,树的主干中间冒出一小股烟后,裂开了一条小缝,经过两年的生长已经愈合。为了防止银白杨再次被雷击,2015年,工作人员在树上安装了6根避雷针。

每年三、四月,银白杨就开始发芽。经过管理人员的精心养护、修剪,如今银白杨长势良好,唯有树的北侧枝干上有部分树皮脱落,但也不影响它的长势。“树皮脱落与天气、外界关系不大。树其实跟人一样,也有生理期,有个新陈代谢的过程。”张润英解释。

根据《宁夏古树名木图鉴》记录,这棵银白杨树龄有152岁,与导游介绍的390多岁不一致。它究竟有多大年龄?张润英说:“几年前,有外地专家到西塔考察,顺便看了看这棵银白杨树皮上的纹路,推测它已有300多岁。树皮上的纹路就像人脸上的皱纹一样,年龄越大,皱纹越多越密。这棵银白杨的树龄还有待于进一步考证,但单看它挺拔的树干和繁茂的枝叶,足以说明它有一颗年轻的心,愿它青春永驻。”

四棵树位于永宁县李俊镇郭家湾子村北,22年前,第一次去看它,可谓路途艰难。乘坐中巴车先从银川市赶到李俊镇,又搭了一辆三轮车才找到了传说中的四棵树,来回花费一天时间。从此,对四棵树的历史和传说念念不忘。

“四棵树已经死了好几年了,周围只有几棵新栽的杨树,你们还想看不?”出发前,事先联系当地人打听到这一信息,心中有点堵。“不可能,它怎么会死掉?”想来想去心有不甘,还是决定前往。

8月4日,沿着宽阔平坦的乡村柏油路,按着导航指引,不到一小时就顺利找到了四棵树。

在郭家湾村北一处空地的中央,四棵粗细近乎一样的银白杨出现在眼前。四棵树呈正方形布局,株距、行距都是8米。它们平均树龄320年,平均树高15.5米,平均胸径1.72米,平均冠幅11米。大树用铁围栏护着,每棵树的下方都有几个支架支撑。

走近细看,一棵虽已枯死,但依旧傲然挺立。另外三棵树的上端枝繁叶茂,我们不由喜出望外:“快看,它们还活着,这些树叶都是树干侧边和树冠中间重新长出的新枝发出的。”说话间,一阵微风吹过,树叶发出刷刷的声音。不远处传来清脆的鸟鸣,仿佛欢迎来客聆听一段重生的故事。

永宁县林业和草原局林业工程师刘光武说,2015年至2019年,他在创建国家园林县城办公室工作,对四棵树采取了管护措施,在树周围建起铁质围栏并制作铁架给予支撑,定期吊袋输营养液。

“采取保护措施之前,我们就发现东北方的一棵树枯死了。”刘光武说,采取复壮措施后,另外三棵树“死而复生”,从树干侧边生出了新枝。尤其是西南方的一棵树更显神奇,断裂的树干上不仅长出了新枝,旁边还冒出了一棵枸杞树,令人惊叹。如今,四棵树的旁边还长出了几棵白杨树,与之相依相伴。

“树和人一样,都是有生命的。尽量让它们自然恢复,减少人为干涉。”刘光武说。

走进银川中山公园动物园大门,沿着宽阔的大路向前方望去,一眼就看到一棵树体高大、长势旺盛的圆柏。这棵圆柏被一个很大的花坛围护起来,霸气十足地挺立在路中央。今年87岁的它,被称为“宁夏第一柏”。

这棵古树栽植于1936年,是宁夏引种成功的第一棵圆柏。它树高12米,胸径42厘米,冠幅4米,枝繁叶茂,长势非常好。走近仰望,在湛蓝的天空下,显得更加伟岸。

“圆柏能在宁夏栽植成功很不容易。银川曾经连续七年引种圆柏,全都失败了。1936年,中山公园从西安引进了一棵圆柏,栽植在这里,经过吴兴德师傅的悉心培育,最终得以成活。”8月2日,中山公园绿化科技术员张强华回顾了“宁夏第一柏”的前世今生。

圆柏也叫桧柏,是柏科刺柏属常绿乔木,喜光、较耐阴,喜温凉、温暖气候。多年来,张强华与其他技术员一起,精心养护着中山公园里的每一棵古树名木,每年都要给它们“体检”,定制一套“全身诊疗”方案,实施抢救复壮。